父母與子女本該是世界上最親近的關係,血緣的傳承,多年的教養,密切的相處,就算不到心有靈犀一點通,也該能夠相互了解,彼此扶持。但為何這世上仍充斥著許多親情上的誤解和齟齬?父母四處尋找「專家說法」,企圖與孩子多拉近一些距離,與孩子一輩子緊緊相依;然而孩子真是迫不及待脫離父母的保護傘嗎?在與父母相處的過程中,孩子是怎麼想的呢?

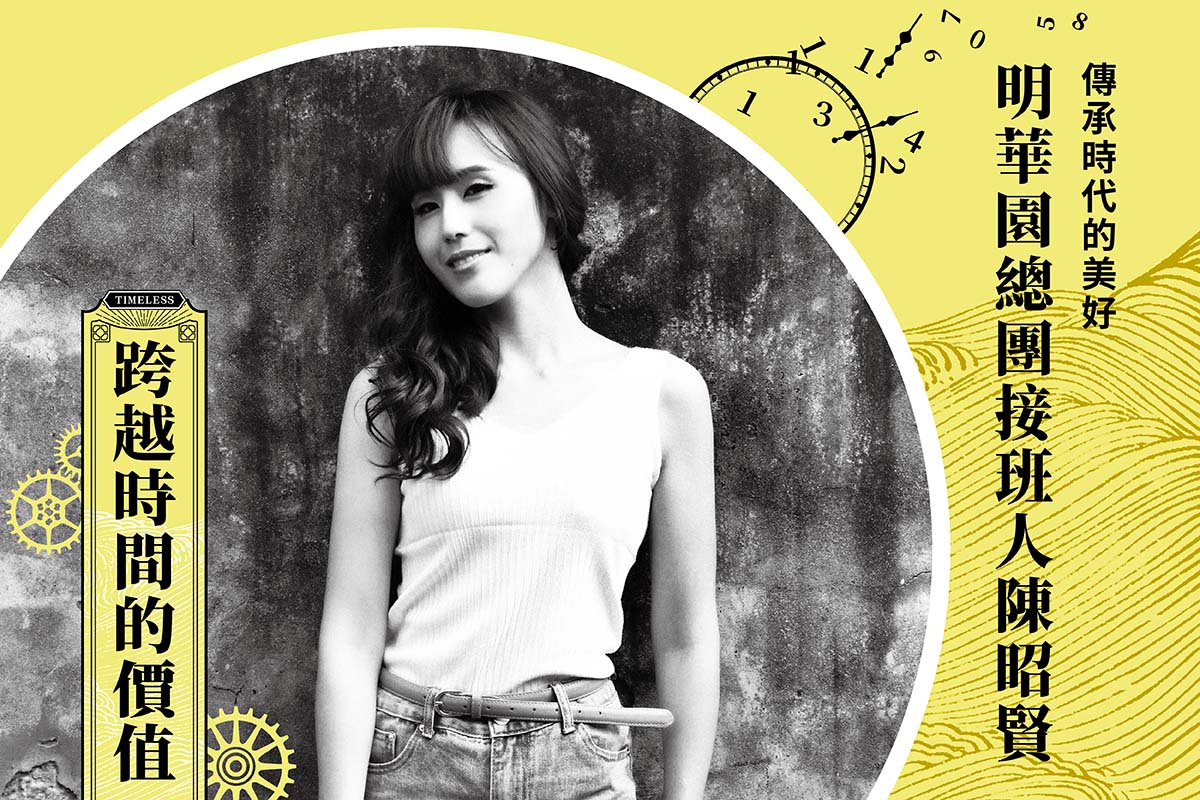

2018年福智文化與幾所大專院校合辦的系列生命教育講座──「讓逆境發光」,邀請到《當冬日來臨,我聽見花開的聲音》故事人物蔡豐儩和陳莉凌,與年輕學子們共同探討人生必修的親情課。在交流對談中,我們聽到了孩子內心的聲音,也聽到了講師以人生前輩的身分,給年輕孩子們的建議。

想把最好的一切給孩子,卻讓孩子難受

父母總是想要給孩子最好的,即使犧牲自己也在所不惜,但不只是父母會捨不得孩子,懂得感恩的孩子也會心疼父母。有位女同學便煩惱,父母讓孩子吃好的、穿好的,用在自己身上卻是斤斤計較,她覺得自己擁有的已經足夠了,希望父母可以開始享受他們辛勞換來的成果,但父母始終聽不進去,仍是一味地要將所有都留給孩子。

「真正對孩子好的父母,這個點是他們一輩子都放不下的。」講師表示,父母對孩子的愛是無比深刻的,所以無論這位女同學怎麼勸說,她的父母還是放不下,愛孩子,是他們改變不了的天性。

所幸父慈子孝,父母對孩子的付出,孩子也都看在眼裡。只是這個問題終將無解嗎?講師建議,當父母把好吃的留給你時,你要勇敢地表達,跟父母分享。

東方的孩子多羞於表達,但「與父母共同分享好的事物」就代表有將父母放在心上,也成全父母對孩子的一番心意。此外父母最在意的事情是什麼?不外乎就是自己的孩子能夠健康平安地長大、學好不學壞,只要把自己照顧好、努力學習,就是對父母最大的恩德與報答。

講師同時也給予同學們鼓勵,雖然有時候父母的付出看似微不足道,但是再小的用心都值得子女感恩,學著從小地方看見父母的「亮點」,這些都是父母不曾言說的身教。

當父母起了爭執,孩子不知如何是好

另一個案例卻是截然不同的提問,這位男同學害怕的卻是父母之間的爭執、冷戰,即使男同學已是個接近成年的大孩子了,面對父母鬧脾氣,仍像個不知事的小孩般不知所措,他想知道他該怎麼做才是「對」的呢?

這就是所謂的關心則亂,這世上幾乎沒有不會吵架的夫妻,柴米油鹽醬醋茶,生活的瑣事、相處的習性,不說夫妻,父母子女都有可能爭吵。雖然很多時候吵一吵自然就和好了,但在鬧脾氣的幾天裡,家庭氣氛難免受到影響,被夾在中間的孩子,不管是大孩子、小孩子,都會無所適從,不知道要站在爸爸那邊好,還是媽媽那邊好?

這個問題大概很難避免吧!講師也分享了自己的經驗,正好就在前兩天,講師的母親因為上了年紀,聽力較為吃力,只是看新聞時聽不清楚多問了兩句,父親就不耐煩地大吼。為人子女,講師心裡難受,卻是先溫和地請父親站在母親的立場著想,引導父親看到母親的問題與壓力,同樣地,在母親抱怨父親時,也讓母親想想父親好的一面。

面對這樣的問題,講師強調「傾聽」是最有效的解決方式。當父母處在爭吵或冷戰的情緒和狀態中時,往往想的都是對方不好的部分,會遺漏掉爭執的起源是不是源自於好意,這時子女靜靜地聆聽,不但可以協助父母宣洩不好的情緒,也能引導父母重新確認自己內在的想法,繼而重建對另一方的正向信念,逐漸改變其錯誤認知。

講師也提到,在傾聽過程中,不僅要保持客觀的立場,更要能夠察言觀色、適可而止,當父母正在氣頭上時,時間也是一個很好的解決辦法。

當雙方情緒得到緩和,此時創造家人互動的情境,例如家庭聚餐。自然而然地為雙方找台階下,增加父母之間的互動,適當升溫家庭氣氛,不失為促進破冰的妙招!

看不慣父母的行徑,要怎麼去理解?

孩子有沒有可能不認同父母?或是偏向其中一方,而對另一方多有怨言?

這是很有可能的。特別在傳統家庭思維裡,男主外女主內,父親總是扮演著權威的角色,母親則較袒護孩子,甚至會因為管教孩子,特意一個扮黑臉,一個扮白臉。倘若孩子與父親相處時間不多,或是習慣畏懼父親的權威性,就容易與父親疏遠。

這位年輕的男同學便有這樣的困惑,他沒有詳細說明因為什麼原因而對自己的父親產生不滿,卻說到了母親常常扮演「白臉」的角色,讓他體貼父親、理解父親。但對這位同學來說,在與父親已有距離的情況下,母親的一面之詞似乎只是為了維繫家庭的和平,他不知道該怎麼處理自己的心態,能否以「觀功念恩」的方式,看到父親背後的辛勞。

講師並沒有直接以觀功念恩來勸慰同學,而是先提起自家小女兒的一件趣事,當他的小女兒又看到阿公在吼阿嬤時,很直接地問她的阿嬤說:「妳為什麼不離婚?」

難道講師的母親不曾在子孫面前說過父親的好嗎?當然有,只是連六歲的小孫女都看得出阿公和阿嬤不和的時候,母親說再多,偏心父親的子女又怎麼聽得進去?就如同這位年輕的同學所提出的疑問,理智上知道要從不同的角度來看父親,情感上卻不由自己。

所以,我們才需要學習「觀功念恩」。嘗試去觀察那些讓自己感到不滿的地方,背後是否有其他的原因;換個角度看事情,運用同理心、設身處地的為對方思考,或許就能發現不同的「亮點」。

人在跟自己最親近的人相處時,往往會不自覺地將對方的付出視為理所當然,卻忘了去感恩與回饋。講師提到,人跟人之間的互動,就像是能量的傳遞與交換,如果沒有注入好的能量,並創造正向的循環,負能量就會因為交互影響而擴大,最後導致衝突的產生。

家,是家人獲得寧靜的歸屬之地。在家裡,可以做回最真實的自己,放下平日在外承受、積累的苦。但是一個家要完整,需要其中的每一份子共同努力維護。

「這種思考就是扭轉我們生命的源頭。」講師勉勵大家,活用觀功念恩的概念,必能讓逆境發光。

※了解更多精彩內容,請參考以下福智文化出版書籍。

《當冬日來臨,我聽見花開的聲音》