「我們所愛的人在我們內在,我們也在他們之內。

當我們所愛的人離世時,我們的某部分也死去了。」

—— 一行禪師

一行禪師是一位一生致力於教導世人如何修習正念與促進和平的僧人,以溫暖平和的宗風揚名於世界。前面引用的這段話收錄在他的著作《當摯愛逝去:療癒悲痛與失去的禪修練習》,讓我們試著從腦科學的視角來導讀這本書,以及基礎的正念觀。

我們與所愛之人的連結是最深刻且親密的人際關係,在大腦網絡裡扮演著相當重要的情感支持,如同大腦內部的交通樞紐,摯愛之人的離去或死亡,對心靈造成的衝擊,除了悲痛和內在秩序的潰散,還會出現強烈的失落感。因此,大腦被高漲情緒影響,無法像平時一樣順利地運轉,使人找不到脫離悲痛的出路,進入憂鬱的迷霧之中。

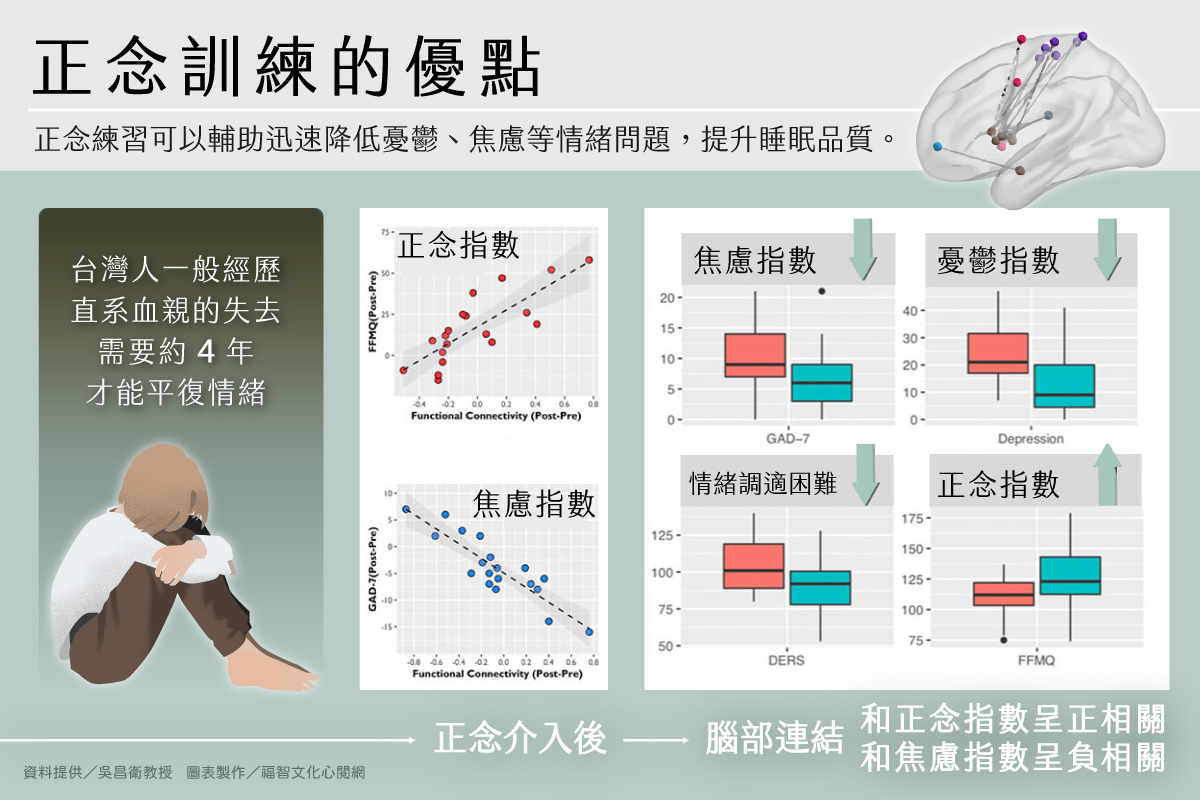

根據研究指出,台灣人在面臨喪親之痛時,平均約需四年才能慢慢走出來,如果關係親密、彼此之間的生命連結強度高,則可能需要花更長的時間。失去至親時,人們無法像過往一樣感受到自己、感受到他人的支持,如同一行禪師所言:當我們所愛的人離世時,我們的某部份也死去了——這是相當貼切的形容。

或早或晚,我們的生命中必然會經歷親人的死亡。或許有些讀者尚未經歷這樣的心痛時刻,但依然可以提早做準備,讓「正念的種子」植入我們的意念之中,在那些猝不及防的時刻發生時,你能夠以相對坦然的態度,去面對生命的失落,去疏導自己的情緒。

失去摯愛的人,他的腦內發生了什麼事?

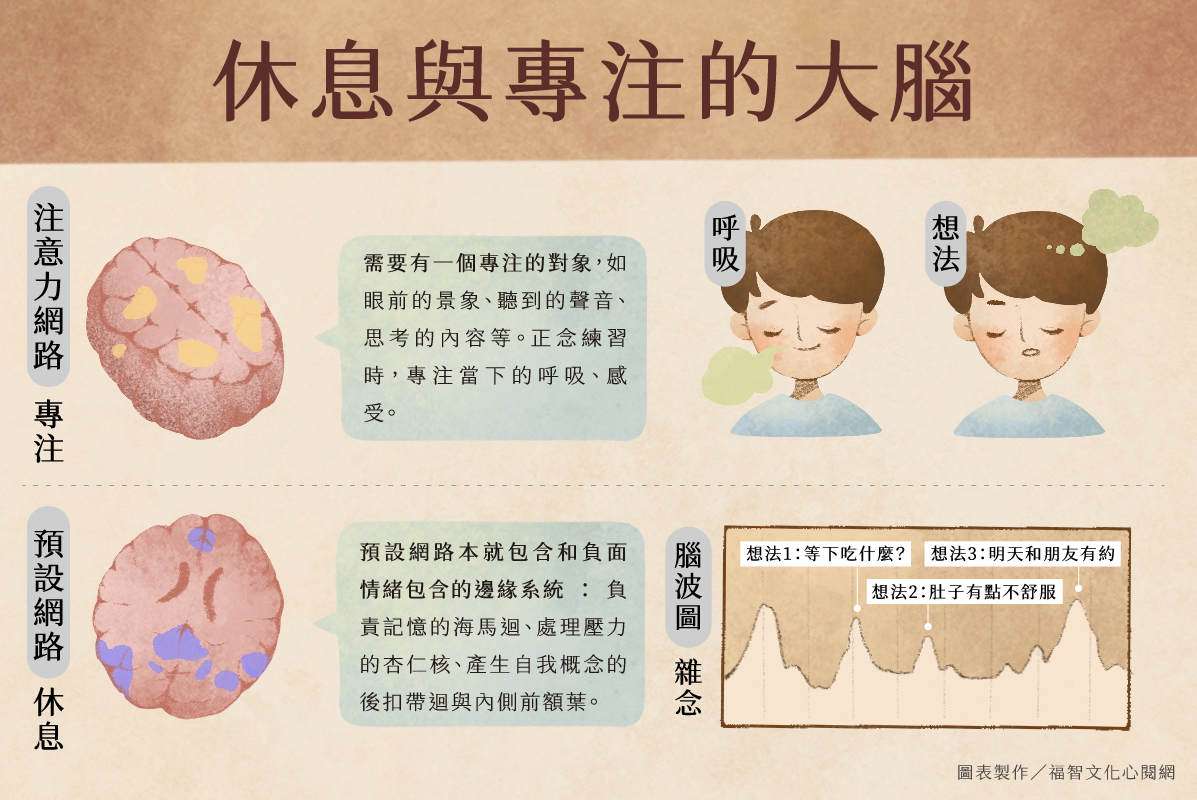

喪親者、或處於憂鬱狀態中的人,很常陷入精神恍惚或沒有辦法專注在某件事物的狀態裡,例如要他進行日常的閱讀、觀影或是書寫都相當的困難,因為他總是處在「反芻思緒」的行為裡。「反芻思緒」其實是腦中的「預設模式網絡」(Default Mode Network)正不斷地產生思緒。它就像是大腦中的預設程式,只要開始進入放空狀態,預設模式網路就會持續地發送潛意識中的想法,像是下圖中出現的擾動,就代表發呆時腦中出現的一些想法。

以一般人的日常狀態舉例,可能會想到「我等會兒要吃什麼?」而以喪親者而言,容易不斷想到諸如「要是他還在的話該有多好?他為什麼要拋下我、離我而去?往後我該怎麼辦?」即便喪親者想要專注於外在的事物時,這些自動化的激烈想法會由預設模式網路產生。也就是說,預設網路會將存於潛意識、記憶庫中的訊息隨機地提取出來,進而影響這個人的注意力使其無法專注。

那麼,要如何解釋喪親者容易聯想到負面情緒或念頭的現象呢?是因為預設網路本身就與負責負面情緒的邊緣系統(limbic system)扣連在一起。因此當喪親者的負面情緒過於龐大時,若沒有找到使自己專注的事物時,在預設網路的運作下,導致喪親者心中的所有想法都與摯愛的逝去有關。

當失去摯愛時,可以怎麼做?

一、覺知自己的慣性,試著不被情緒帶走

失去摯愛、憂鬱,共有的現象是「注意力被情緒帶走」,因此要避免情緒的干擾,首要的能力是能夠「轉移自己的注意力」——這便是導入正念的起手式。然而,轉移注意力其實需要一段時間的練習,因為要能夠擺脫自己的思考慣性以及悲痛的打擊是相當不容易的。

因此,在親人逝世的當下,希望喪親者閱讀這本書,是非常困難的。他們可能無法專注於閱讀,也無法要求他們超脫於悲痛的情緒。當他們按照書中的引導練習,把注意力放回到呼吸,很可能一開始就只能做到短短的幾秒鐘。然而如能透過緩慢但持續的練習,僅只是每次稍微地增加專注於呼吸的時間,就可以使人暫離思考的慣性,逐漸克服被情緒牽動的困境。進入正念的當下,心中的悲傷將會隨著專注力的提升而慢慢地回到沒有那麼激烈的程度。

二、將注意力聚焦於當下、自己和現實

「正念」告訴人們要「練習發現當下的事實,避免完全被習慣和情緒帶走」。所以可以嘗試從失去摯愛的傷痛中,將注意力轉移到觀察自己的呼吸或行走——先將專注力導引到「自己」身上。

其次,是確實地去覺察到「自己仍然有其他的人際支持」。這不僅只是去找朋友聊聊天而已,覺察的重點不在於是否收到他人善意的安慰,也不是自己從難過變成了不難過,而在於喪親者本身能夠親自看見「還有關心我的人在我的身邊」,找到生命中與他人的連結。

三、將注意力聚焦於當下、自己和現實

首先,練習專注的對象,必須是一個「簡單的目標」。正念練習最常提出的方法是觀察呼吸與正念行走(一種以緩步行走為形式的身心練習),從中可以發現,「觀察呼吸」和「緩步行走」都是以「簡單的目標」作為練習。

其次,透過觀察自己的呼吸、觀察自己踏出去的每一步,能夠讓人照見自己心中的想法,從一次又一次的失去親人的傷痛中回到當下。將注意力放在呼吸與行走,整個世界依舊運行著,雖然摯親已逝,但我們依然要照顧好自己。

腦科學想告訴人們的是:大腦就像一間公司,有著各式各樣的部門,每一個部門都是重要的,各司其職且維持均衡,其中有的負責專注、有的掌管情緒、有的默默的運行維持各種生理機制與反應(像是預設網絡)。但是公司不能完全被某一個部門牽著走,舉例來說,成癮者即是正向情緒的部門獨大,所有的念頭都比不上想要得到的滿足;憂鬱則是負向情緒和預設網絡獨大,喪失專注力或主動做其他事情的能力,最終失去了腦部的平衡狀態。

正念是恢復腦內平衡的一種選擇,如下圖所示,許多的喪親者在經過八週的正念課程之後,憂鬱和焦慮指數下降,正念指數也提升了。我們過往的研究也發現確有部份的大腦網路在八週正念課程之後便產生轉變,影響喪親者看待內心情緒的觀點。

一行禪師說:

「保持覺知,呼吸自然變得更輕盈、平靜與祥和。

慢慢地,風暴將過去,我們的身心會平靜下來。」

要走出摯愛逝去的悲痛,有時無法僅依靠自己的力量走出來,多數人都需要有支持自己的人、事、物,或一個外在的力量,幫助自己回到平靜的狀態。因此,若能有曾學習過正念的人引導,透過他們的引導,就比較有機會從悲痛中出離。

在正念練習的過程中,並不是要排除自己思念親友的想法,而是觀察著心中自然浮現的念頭,如:

「我感受到我自己正在想念他。」

「我感受到我正處於○○的情緒。」

「我可以專注地呼吸。」

「我可以專心與他人對話。」

「我可以專注做我想做的事情。」

我們並沒有意圖去抹除掉任何內心的想法(註:正念並不是為了消除負面的想法),因為當我們越想推開情緒,越想消滅它,情緒往往會像滾雪球一般越來越大。所謂的正念是在引導人們,試著對生活中所發生的、不論或喜或悲的事情,抱持著「接納」的態度。逐漸地,我可以很和藹地對自己的預設網絡說:「我依然思念我的父母、伴侶,我覺察到也容許這些思念的產生,但當下我想要選擇帶著注意力回到正在進行的工作項目中。」

參考文獻:Huang F-Y, Hsu A-L, Chao Y-P, Shang CM-H, Tsai J-S, Wu CW. Mindfulness-based cognitive therapy on bereavement grief: Alterations of resting-state network connectivity associate with changes of anxiety and mindfulness. Hum Brain Mapp. 2021;42:510–520. https://doi. org/10.1002/hbm.2524

採訪撰文/蔡政修

教授 — 吳昌衛

臺北醫學大學心智意識與腦科學研究所教授

臺北醫學大學醫學人文研究所副教授

國立中央大學生物醫學工程研究所專案助理教授

美國國家衛生研究院藥物濫用研究所博士後研究

國立臺灣大學電機工程學系博士

國立臺灣大學電機工程學系學士