現代自我心理學之父阿德勒認為:「人生不是取決於『命運』和『過去』的創傷,而是自己的思考方式。」我們似乎都被名為命運的枷鎖套住,以為一切冥冥之中自有安排,卻忘了我們其實都有選擇的權利。

心念會造就行為,行為則成了我們以為的命運,但是真正的命運從不是命中註定,而是早已把握在自己的手中。曾獲「重要傳統藝術布袋戲類保存者」證書的陳錫煌,其實就是不屈從命運、在彷若命定的安排中找到「自我」的最佳代表。

戲棚頂一工,戲棚跤三冬

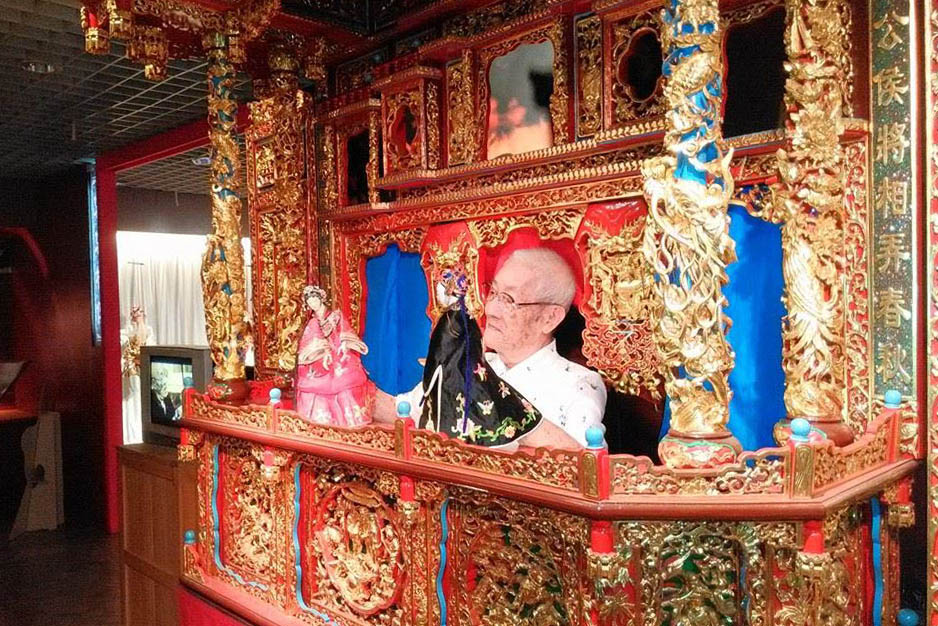

陳錫煌出生於1931年,爺爺許金木、父親李天祿都是享負盛名的布袋戲演師,當時的電視尚且不普及,看戲是少數的娛樂之一,可說是布袋戲正興盛、熱鬧非凡的時代。而陳錫煌身在布袋戲世家,會開始學藝,不僅是家族淵源,更是時勢造英雄,帶著幾分命中注定的味道,他隨著爺爺與父親的步伐,成了布袋戲界的一代傳奇。但陳錫煌沒有想過其他選擇嗎?有的,他曾去印刷店學習、改作水果生意,最終兜兜轉轉仍是回到老本行。

我想這不只是冥冥之中自有安排,更是因為陳錫煌總殷切地學習,不改初衷地喜愛布袋戲這項技藝,才讓他能找到最適合自己的方式,在適當的時間發光發熱。

身為布袋戲大師的他,從不是天才型的操偶師,他的兒時玩伴張金土在《掌藝遊俠—陳錫煌生命史》一書中是這樣形容陳錫煌的:「陳錫煌為人耿直,不拐彎抹角。年輕時,曾看過他對著鏡子請尪仔,調整動作;口白不很順,有時會大舌頭。」細膩的觀察加上不斷的練習,才造就陳錫煌的專業。

血緣與環境讓陳錫煌比他人有更多機會親近布袋戲,但不斷的努力與不放棄的心態才是讓他成為大師更重要的原因。

戲棚跤徛久就是你的

相較於同輩的布袋戲演師,陳錫煌在布袋戲界走的步伐,相對慢得許多。與他同輩的鐘任壁、黃俊雄、許王紛紛成為頭手嶄露頭角時,他卻不疾不徐地擔任二手;其他偶戲團四處征戰時,他仍守著原有的地方,雖沒有鋒芒畢露,卻也沒有落下腳步,一路走來或許不是順風順水,卻始終保有一席之地。

這讓我想起前陣子流傳很廣的美國小詩:「世上每個人都有自己的時區,有些人似乎領先你;有些人則落後。不用忌妒或嘲笑他們,他們有自己的時區,你也是!」陳錫煌待在自己的時區中,不急著要立刻得到什麼成就,而是按照自己的步伐一步步紮實地前進著。

當然他對自己的事業也是有企圖心的,但卻能耐得住不知何時得見的「成功」,磨練自己,以最好的狀態迎接各色挑戰。「大隻雞慢啼」這句話或許便是陳錫煌最好的寫照,他似乎總是慢人一步被看見,然而堅持得夠久,努力得夠多,終究能在這寬廣的世界中找到自己的位置。

上台總有落台時

一場戲演得再久,終究有曲終人散的時候。源於17世紀的布袋戲在20世紀達到鼎盛,接著開始緩緩地下跌,到了現在,除了躍上螢幕的金光戲之外,傳統的野臺戲已經很少見了。在傳統布袋戲逐漸沒落的時候,陳錫煌以79歲的高齡再組《陳錫煌傳統掌中劇團》,為了延續傳統,為了傳遞薪火,為了讓這美麗的技藝,不至於在滾滾的歷史洪流中湮滅了身影。

陳錫煌一向將保存與改良布袋戲文化做為自己的使命,現已高齡90歲的他,自53歲開始便進入校園教授布袋戲;他努力地將自己的技藝透過教學傳遞出去,即便很多人和他說做為一位藝師要懂得留一手,但他卻覺得「蓋步」(留一手)沒有用,他從不藏私,因為他認為只要有人願意學,就有機會將布袋戲的技藝傳遞下去。

然而創造與維持需要付出的心力往往比破壞要巨大許多,「民國73年多就開始教學生,這戲偶要怎麼學、教要怎麼教,也教十幾年了。但只有一批起來而已,一批幾個人?三個而已。」

傳統布袋戲的命運是走向衰敗嗎?我尚且沒有答案,然而陳錫煌沙啞而堅定的嗓音卻透過電影《紅盒子》對我的問題做出了回答:「我們有非常好的傳統,在布袋戲方面,我一定不會讓它消失。」

傳統布袋戲的傳承正漸漸在消失,我只能由衷的希望,這個步調,慢一點、再慢一點;而陳錫煌則以行動,努力讓手中的星星之火,在四處飛散的過程中,燎起漫天火海。

專欄作者 Sunny

興趣廣泛,但最割捨不下的還是閱讀,從散文、小說到漫畫都是涉略的範圍。總在腦內上演很多小劇場,任思緒奔騰跳躍,然後化為片段的字句用筆尖留下痕跡。